到武汉东湖逛湖北省博物馆,一定要看这十件镇馆之宝

湖北省博物馆是位于武汉市武昌区东湖风景区的国家级博物馆,前身是建国之初成立的湖北省人民科学馆。1956年,迁至水果湖,1960年迁至东湖之滨,1963年正式成立湖北省博物馆。

湖北省博物馆拥有丰富的馆藏,展示了荆楚文化的博大精深。博物馆现有藏品24万余件(套),国家一级文物近千件(套)。2020年,经过公众和专家投票,郧县人头骨化石、石家河玉人像、崇阳铜鼓、越王勾践剑、曾侯乙编钟、曾侯乙尊盘、虎座鸟架鼓、彩绘人物车马出行图、云梦睡虎地秦简、元青花四爱图梅瓶成为湖北省博物馆十大“镇馆之宝”。

郧县人头骨化石

郧县人头骨化石于1989-1990年在湖北省郧县发现,当时考古学家在汉江河畔的青曲镇曲远河口的学堂梁子进行考古发掘,发现了两具完整的古人类头骨化石,该人类属于直立人类型,距今已有100多万年的历史,是中国和亚洲发现的最早的人类之一,被定名为“郧县直立人”,简称郧县人。

郧县人头骨化石保存了完整的脑颅和基本完整的面颅,是世界上少有的重要古人类化石之一,为研究中国和亚洲古人类的演化历程提供了重要的证据。

石家河玉人像

石家河玉人像,出土于湖北省天门市石家河文化遗址,距今已有4200至4000年的历史。

石家河玉人像为长方形片状,表面呈淡黄色,反面光平,身高不足2厘米,迷你却极为精致。其面庞写实,纵目、宽鼻、口扁方微闭,使用了圆雕、透雕、减地阳刻、浅浮雕线刻等工艺,展现了古人高超的琢玉技艺,同时也形象地展现了中国古代人的风貌和神韵。

石家河玉人像被誉为石家河玉器的典型代表。

崇阳铜鼓

崇阳铜鼓于1977年在湖北省崇阳县出土,是中国目前所见最早的铜鼓,距今已有3000多年的历史,也是国内保存的唯一一件商代晚期至西周早期的铜鼓。

这面铜鼓鼓面横置,体型较小,高75.5厘米,重47.5公斤,由鼓冠、鼓身、鼓座三部分组成,鼓身有弦纹、云雷纹等装饰,风格古朴庄重。

在商代,铜鼓是权力和地位的象征,也是祭祀和娱乐的工具。这面铜鼓是研究中国古代青铜艺术和礼乐制度的重要实物资料。

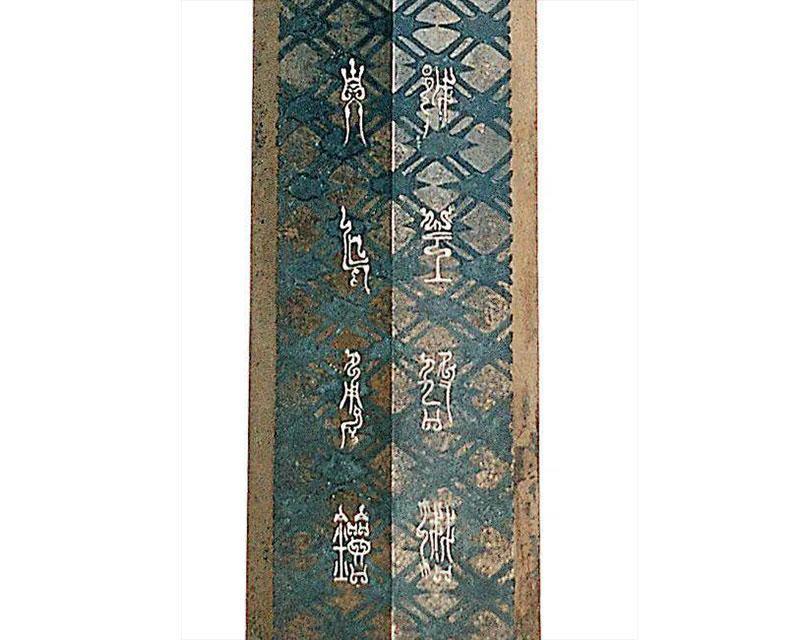

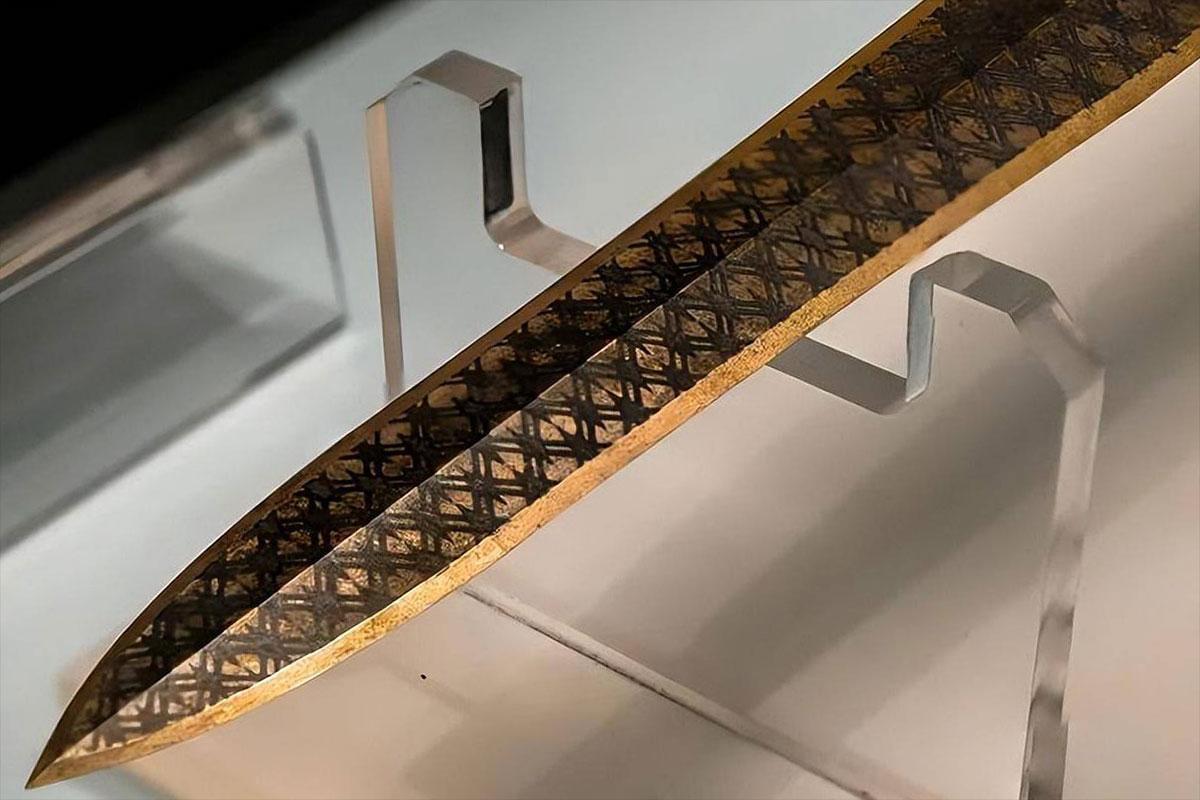

越王勾践剑

被誉为“天下第一剑”的越王勾践剑在1965年12月出土于湖北江陵望山楚墓群。这把剑长55.6厘米;宽5厘米,剑身布满黑色菱形花纹,剑格正面用蓝色琉璃,背面用绿松石镶嵌成美丽的纹饰,整个造型显得高贵、典雅。在剑身正面近格处有“越王鸠(勾)浅(践)自作用剑”的八字鸟篆铭文,表明这是一把越王勾践自用的宝剑。

这把剑的制作工艺非常精湛,采用了复合剑技术,即剑身用不同含碳量的青铜反复折叠锻打而成,表面经过硫化处理,使得剑具有较高的强度和硬度。虽然越王勾践剑在墓穴中已沉睡了两千五百年,但该剑出土时仍寒光四射,锋利无比,反映了中国古代高超的制剑技术。此外,剑格采用了琉璃和绿松石镶嵌的技术,增加了剑的美感和艺术价值。

越王勾践是春秋时期越国君主,因其“卧薪尝胆”的典故,被广为传颂。他领导越国与近邻吴国进行了长期的战争,最终战胜吴国,成为春秋战国时期的诸侯强国之一。

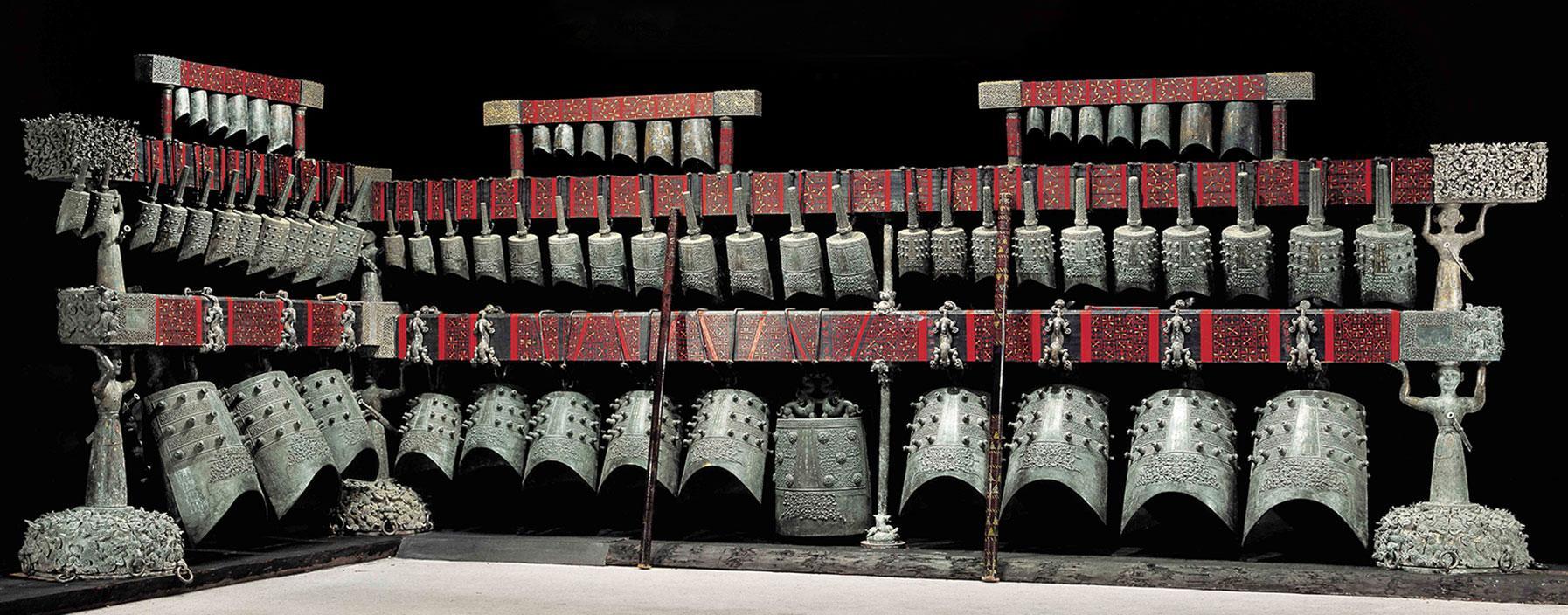

曾侯乙编钟

曾侯乙编钟是战国早期曾国国君的一套大型礼乐重器,在1978年出土于湖北随州擂鼓墩曾侯乙墓。编钟包括钮钟19件,甬钟45个,外加楚惠王所赠的镈钟,共65件,总重量超过2.5吨,是迄今为止所见到的规模最大的编钟。

它设计精巧,造型壮观,音域宽广,音色优美。整套编钟具有“一钟双音”的特点,即每一钟都能发出两个乐音,这两个音恰好是三度音程关系。

曾侯乙编钟的出土是考古史上的重大发现,被誉为“古代世界的第八大奇迹”。

曾侯乙尊盘

曾侯乙尊盘与上面的曾侯乙编钟都于1978年出土于湖北随州曾侯乙墓。

曾侯乙尊盘由尊和盘两件独立器物组成,上面是尊,下面是盘。尊是饮酒器,盘是承接尊中酒的器皿。尊高30.1厘米,口径25厘米;盘高23.5厘米,口径58厘米。整套器物饰龙84条,蟠魑80条,制作复杂,造型美观,极尽奢华,尤其是镂空装饰有若干层,玲珑剔透,精巧华丽,系用失蜡法所铸,堪称鬼斧神工。曾侯乙尊盘是战国时期最复杂、最精美的青铜器件,是商周青铜器的巅峰之作。

虎座鸟架鼓

虎座鸟架鼓是战国晚期文物,2002年出土于湖北枣阳九连墩2号墓。

该器物通高135.9厘米,宽134厘米,由两只昂首卷尾、四肢屈伏、背向踞坐的卧虎为底座,虎背上各立一只长腿昂首、引吭高歌的凤鸟组成。背向而立的凤鸟中间一面大鼓悬挂于凤冠之上。两只幼虎,后足蹬在凤鸟背脊,前足托住鼓腔。器身通体髹黑漆,运用红、黄色彩绘,彰显了楚文化的神秘和浪漫色彩。

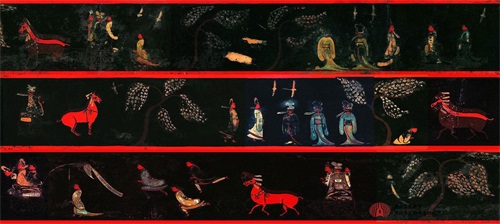

彩绘人物车马出行图

彩绘人物车马出行图,在1987年出土于湖北荆门包山楚墓,是漆奁外壁一周的漆画,展开全长87.4厘米,宽5.2厘米,描绘了战国时期楚国贵族车马出行的场景。

画中用土黄、桔红、海蓝和棕色等颜色,勾勒出一幅色彩艳丽、生动活泼、富有立体感的图画。

最为引人注目的是画师别具匠心地用五棵随风摇曳的柳树,将画面巧妙地分隔成五个画段,强化了故事情节。第一和第二画段表现的是出行场面,在画卷的第三段,只画了一只狗和一只猪,它们跃身急奔的神态为整幅画卷增添了生机,第四段和第五段表现的是迎宾场景。

彩绘人物车马出行图被誉为是中国现存最早的长卷“连环画”,体现了楚国漆器高超的制作工艺。

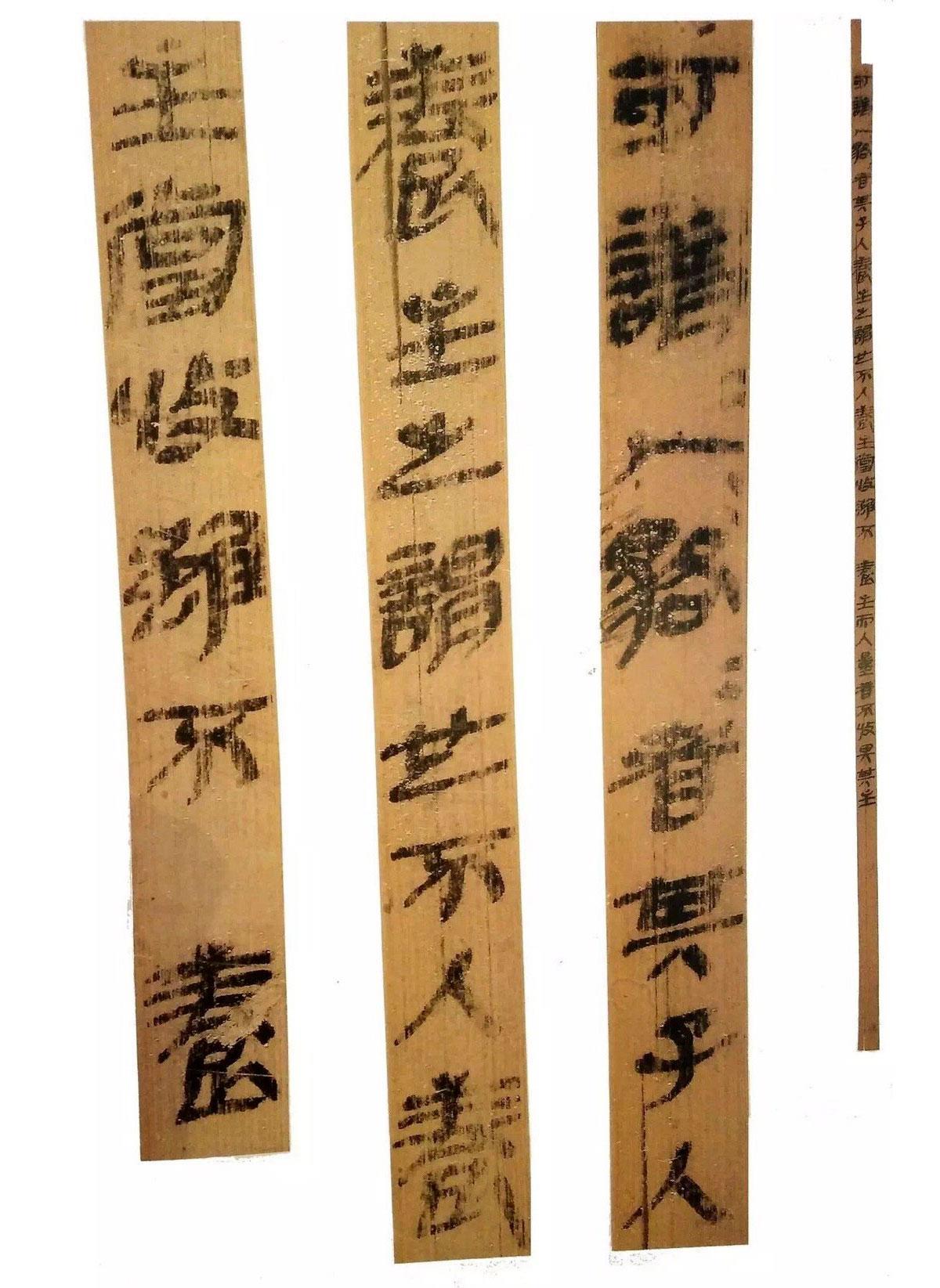

云梦睡虎地秦简

云梦睡虎地秦简,又称睡虎地秦墓竹简、睡虎地秦简、云梦秦简,是1975年在湖北云梦县城关睡虎地十一号墓出土的秦代竹简,竹简长23.1~27.8厘米,宽0.5~0.8厘米,内文为墨书秦隶,写于战国晚期及秦始皇时期。

云梦睡虎地秦简记录了当时的法律及公文,其中包括大量公元前221年秦统一中国前后的法律文献,是首次系统发现的秦律。据考证,该墓的主人是“喜”,生前为地方司法刑狱的官员,参与过“治狱”,这些竹简可能是墓主人生前根据工作需要对秦朝的法律和法律文书所作的抄录。

元青花四爱图梅瓶

元青花四爱图梅瓶,2006年出土于湖北钟祥郢靖王墓。它通高38.7厘米,口径6.4厘米,底径13厘米。

元青花四爱图梅瓶以“风穿牡丹”和“四爱图”为主题纹饰,在肩部用青花绘三只凤凰在牡丹丛中嬉戏玩耍。腹部四个菱形开光内分别绘有四种图案,它们是王羲之爱兰图、陶渊明爱菊图、林和靖爱梅鹤图和周敦颐爱莲图。

元青花四爱图梅瓶不仅反映出在元代我国青花瓷工艺已达到相当高的程度,同时制作精美,带给人们以优雅明净的审美享受。