中国人须提高自身国民素质,赢得外国人的尊敬。

如今,中国人急需提升公民的素质,公民素质既是个人修养的体现,也是国家形象的塑造,因为你出国之后,代表的就是整个国家的形象。在国际社会中,外国人对于中国的印象很大程度上是通过与中国人打交道时的日常接触形成的。因此,改进一些常见的公共行为问题,不仅有助于塑造国民形象,还可以让中国更好地融入全球社会。下面,介绍一些国人在具体一些文明建设方面做的不足的地方,将进一步详细探讨如何通过更多细节上的素质提升,来赢得外国人的尊重。

公共场所文明:保持安静与礼貌

在公共场所中,保持适度的音量和礼貌是文明素质的重要表现。中国人传统上习惯在饭馆、商场、火车站等场所大声交流,认为这是一种正常的沟通方式。然而,在很多西方国家,这样的行为会被认为不尊重他人或影响公共秩序。因此,国民在公共场所应注意言语音量,特别是在较为安静的环境中,如博物馆、图书馆、地铁、公交车等。倡导“轻声细语”的文化,不仅能够营造更加和谐的公共环境,还能塑造中国公民更加文明的国际形象。

此外,公共礼仪的细节也不容忽视。例如,进入房间时应敲门示意,礼让他人先行,或者在用餐时避免发出过多的声音,这些细微之处都可以给他人留下深刻的好印象。在国际交往中,外国人非常注重这些小细节,而这些行为也反映出个人的教养和修养。

交通文明:遵守规则与礼让

交通行为是反映一个国家文明程度的重要标志。中国的城市交通中,经常能看到机动车不遵守交通信号、行人乱穿马路等现象,这不仅影响城市形象,也增加了事故风险。在国际社会中,这种行为容易引发他国公民的负面评价。因此,提升交通文明尤为重要。

具体来说,驾驶员应养成遵守交通规则、不随意抢道、不鸣笛催促的习惯,在遇到行人时主动减速礼让。这不仅是出于安全的考虑,也是体现文明素质的方式。同时,行人也应遵守交通信号,避免乱穿马路或站在非规定区域等。政府应加大宣传力度,通过广告、社区活动等途径倡导文明出行,并加强对违规行为的处罚力度,让遵守交通规则成为每个公民的自觉行为。

公共卫生:告别随地吐痰和乱扔垃圾

公共卫生问题是影响国家形象的重要因素。随地吐痰、乱扔垃圾等行为不仅影响环境美观,还容易引发卫生问题。这些不文明行为在国内外都会被认为是低素质的表现。改掉这些陋习,能够极大地提升个人和国家的形象。

首先,可以通过宣传教育,增强公民的环保意识,倡导使用垃圾桶并及时清理自己的垃圾。同时,对于随地吐痰等行为,政府可以通过立法加强管理,设立合理的罚款机制,确保公众遵守相关规定。在国外旅游时,做到不乱丢垃圾、不随地吐痰,不仅是对当地文化的尊重,也展现了中国公民的素质。

排队礼仪:尊重秩序与他人

在许多西方国家,排队被视为公共文明的重要象征。在机场、商场、公交站等公共场所,尊重他人的顺序,按次序排队,是基本的礼貌。然而,在一些场合,中国人插队、争抢的现象依然存在,这不仅影响他人感受,也破坏了公共秩序。通过加强排队礼仪的宣传教育,提倡文明有序的公共行为,将有助于树立中国国民的正面形象。

培养良好的排队习惯,不仅仅是为了避免冲突和矛盾,更是体现对他人的尊重。无论在国内还是国外,保持队伍秩序,让每个人都能公平享受公共资源,是文明社会的基本要求。中国可以通过强化社会宣传和教育,鼓励公民从自身做起,遵守排队规则,尊重他人的权益。

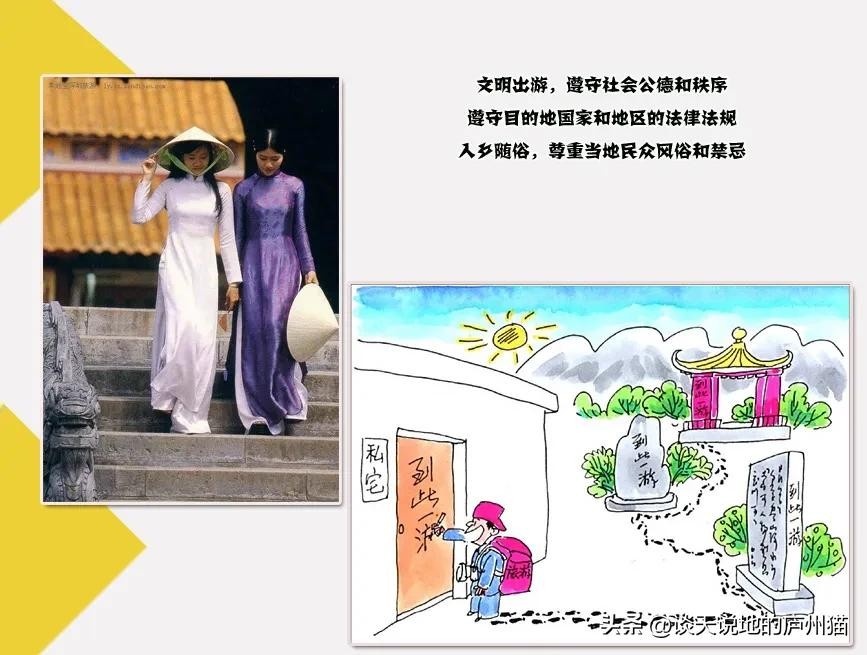

国际礼仪:理解文化差异与尊重他国习俗

国际交流中,文化差异是常见的问题。许多中国人出国旅游或工作时,因不了解他国的习俗和文化,可能会无意间冒犯当地人。这种行为可能会影响外国人对中国的看法。因此,提高国民的国际礼仪意识,理解并尊重不同国家的文化习惯,显得尤为重要。

例如,在某些国家,握手的力度、用餐的方式、言语中的礼貌用语,甚至肢体语言,都是非常讲究的。在国际场合中,了解并遵循这些礼仪,不仅能避免不必要的误会,还能展现中国人的友好与礼貌。中国政府和社会组织可以通过国际礼仪培训、文化交流活动等方式,帮助公民更好地理解和适应不同的文化背景,树立中国人的良好形象。

结语

通过改善上述几个方面的行为细节,中国可以大幅度提升公民素质,从而赢得外国人的尊重。一个文明的国家不仅在于经济的繁荣和科技的进步,更在于每一个公民在日常生活中的言行举止。通过不懈的教育和宣传,提升公民的公共文明意识,让文明成为社会风尚,中国将不仅在硬实力上赢得世界的瞩目,也将在软实力上赢得世界的尊重。这一过程需要政府、社会和个人的共同努力,为中国塑造一个更加开放、包容和文明的国际形象。