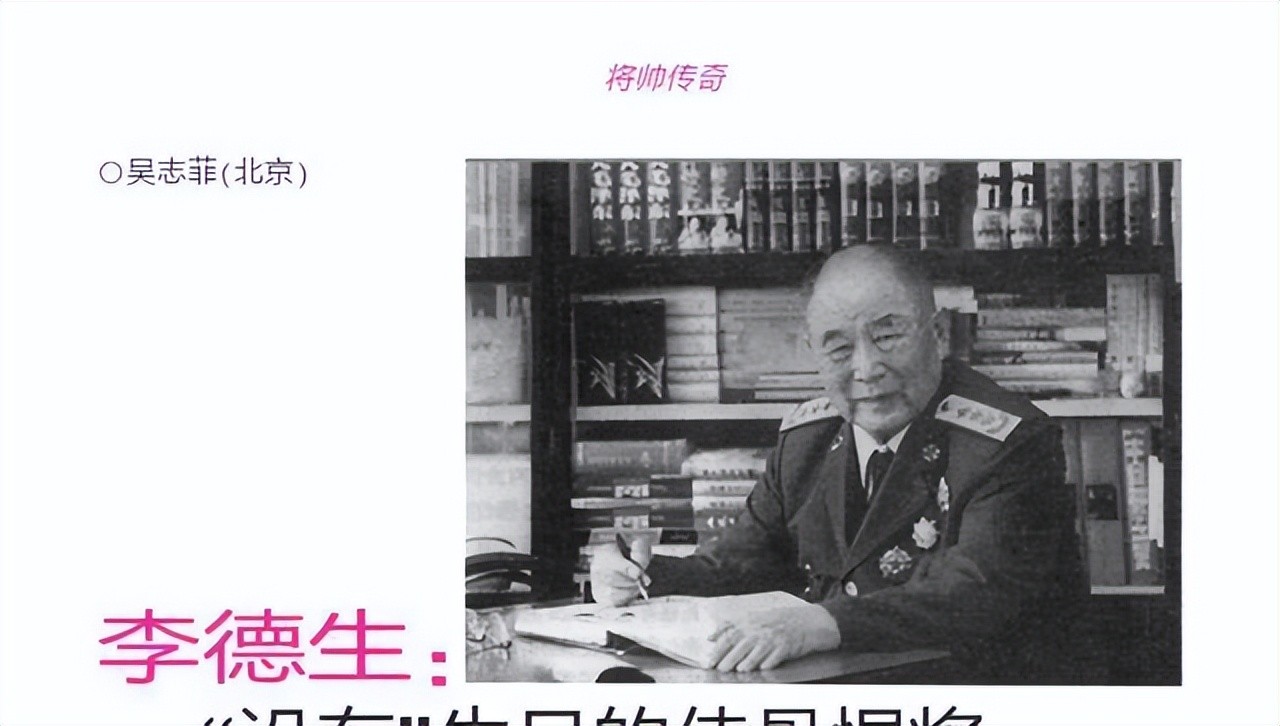

李德生听闻妻子说儿子要结婚,怒问:一个小营长办婚礼就要300元

老一辈的革命英雄们,一辈子都在为革命事业和国家建设奔波劳碌,但他们生活简朴,从不讲究吃穿。他们真正做到了共产党人勤俭节约的极致,从不乱花一分钱。

李德生是个实实在在的劳动人民出身的将军,他打小就吃尽了苦头,压根不知道享受是咋回事。就算后来他当上了中央委员会副主席,还是一样地朴实节约,这种节约的习惯他在家里也坚持着,就连他儿子办婚礼,他都坚持不浪费,不摆阔。

听到儿子说想用300元来办婚礼,他气不打一处来,立马对着儿子吼道:“你个营长,怎么敢这么奢侈?共产党人的节俭传统都被你扔到九霄云外了,这样做哪成啊?”

李德生为啥会这么省吃俭用呢?他到底是怎么教孩子的呢?

出身贫寒投身革命路

李德生是从刘邓大军里历练出的杰出战士,是个铁了心跟共产主义的汉子。他老家在河南一个名叫李家洼的小山沟里,那地方闭塞得很,穷得叮当响,周围全是山,跟外头打交道少,人们都还过着老辈人的生活。李德生打从娘胎里出来,就没享过几天福,家里头穷,上不起学,他早早就得下地干活,帮着家里挣点嚼谷。

妈妈看他那么小,每天干重活怪可怜的,就特地找了个裁缝师傅来教他做衣服。妈妈本是一片好心,可李德生却觉得当裁缝没啥出息,整天关在屋子里太无聊了。

李德生这家伙挺叛逆,离家出走后,整天就在田地里跟牛混在一起。放牛这活儿可不容易,得受风吹雨打,日子过得挺艰难。但他天生爱闹腾,却偏偏享受这种在野外撒欢儿的自在感觉。

李德生出生在一个贫穷的家庭,他小时候从没过过开心的日子。对他来说,能填饱肚子、有衣服穿就已经是天大的好事了,过生日这种事情,他想都没想过。也因此,他连自己的生日是哪天都不清楚。

李德生原本琢磨着,自己这辈子就跟村里大多数人似的,在田地里埋头苦干,一直到老。但没想到,红军的出现,让他的生活轨迹整个儿变了样。

1928年的时候,红军把柴山堡给打下来了,革命的火苗也烧到了李家洼。因为李德生身体棒,和大家关系也好,大伙儿就选他当了儿童团的头儿。

那时候的李德生才十几岁的光景,他还不太明白革命是怎么一回事,只知道红军对待他们特别友善。这小子既肯吃苦又挺机灵,在帮红军传递消息的过程中,他结识了不少朋友。久而久之,他逐渐领悟到了革命的意义,心里头越发盼望着能正式成为红军的一员。

为了实现当红军的梦想,李德生毅然离开老家,四处征战。走的时候,他跟家人打包票,说等自己混出点名堂来,肯定风风光光地回家。

1947年,他跟随队伍重返大别山时,才知道老爹已经不在了。那时候,李德生作为红军,身份特别惹眼。敌人霸占了他们村子,到处搜捕红军的家人。老爹年纪大了,东奔西跑的,没个安稳地方待,最后因为又穷又病,就这么走了。

说到自己的爹娘,李德生心里总是五味杂陈。他对得起党和人民,也对得起自己的信念,但唯独觉得对不起爹娘。他让爹娘操碎了心,吃了不少苦头。

由于经历了“想孝顺时父母却已不在”的深深遗憾,李德生对家庭特别上心,对孩子的教育问题也是格外重视。

李德生家一共有六个娃,四女两男。他们家的家教特别严,孩子们跟着爸妈受了不少罪。不过,多亏了爸妈的管教,这几个孩子最后都变得特别出色。

李德生前大半辈子都在战场上打拼,他亲身经历了土地革命、抗日、解放以及抗美援朝这几场大战。他作战经验丰富,脑袋瓜子灵光,指挥起来头头是道。在那些关键的仗里,他总是冷静地发号施令,带着咱们的队伍不断创造奇迹。他为赢得战争、稳住咱老百姓的政权,还有打土匪、攻敌人立下了大功。

看重教育,标准严咱们得好好看重教育这事儿,对孩子的要求也得严格点。教育不光是学知识,更是培养孩子的品行和能力。所以,咱们不能放松,得时刻盯着孩子的学习进度,还得引导他们养成好习惯,锻炼出好品质。这样,孩子以后才能在社会上站稳脚跟,有个好前途。总的来说,教育这事儿,咱们得上心,要求也得严,这样才能让孩子有个光明的未来。

新中国成立后,李德生还是忙得团团转,他又跑到抗美援朝的战场上,直接冲到了上甘岭最前线。他多次把敌人打得节节败退,为上甘岭战役能取得胜利,可真是出了大力气。

从朝鲜战场回来后,他的生活总算是安定了点,可他还是奋战在最前沿,忙着国防大事。他使劲抓军事训练,思想教育,还有文化推广,想让部队全面发展,这样一来,整个部队的战斗力都上去了。

李德生在1955年因为表现出色,被升为了少将,而且还得到了毛主席的赏识和重用。

毛主席特别看重李德生,给了他很多重要任务,不光在工作上表扬他,还根据现实情况,提议让他担任中央委员会副主席的职位。

他能获得毛主席的认可,足以证明他的工作实力非凡,个人魅力也十分出众。

李德生职位一路攀升,权力也越来越大,随之而来的诱惑自然少不了。但他始终坚守清廉,生活节俭,从不走行贿受贿的路子,也从不搞那些拉帮结派的裙带关系。

他对自己管得很紧,对周围人的标准也很高。

上世纪七十年代的时候,李德生去部队看看情况,发生了件挺有意思的事儿。跟他一起工作的人都晓得,他当官讲究清廉,吃饭就是四菜一汤,简单得很。但那天吃饭的人多,四个菜哪儿够啊,这可给负责安排饭菜的同事愁坏了。他们没办法,只好找来几个大盘子,多装点饭菜进去,好让大家都能吃饱肚子。

李德生了解这事后,很认真地告诉手下:“现在生活改善了,浪费现象就容易冒头。四菜一汤是咱们党的老规矩,也是毛主席定下的标准。毛主席招待客人时也是这个样子。四菜一汤既不掉价、也不寒碜,主人心里踏实,客人也满意。”从这话里就能瞧出他平日里有多节省了。

李德生特别看重自己的清廉,还有部队里的好风气,同时,他对家庭教育也很上心。他的六个孩子以及孙子辈里,有的是学士,有的是硕士、博士,几乎每个人都念过大学,由此可见,他的教育方式真的很有一套。

李家教育有方,家风十分正派,他们家的后代也都秉承了这些优良品质,在各个领域都有所成就。李德生的孩子李和平,经常被老爸严格教导和激励。

李和平跟他老爸一样,都是从军队里出来的。很小的时候,老爸就把他送进了部队接受锻炼。

把儿子送入部队后,李德生特别关照他,还反复跟身边的人说,绝对不能因为自己就给孩子特殊照顾,他该经历的磨炼,一点都不能少。

李德生说,他这辈子最好的朋友就是书籍。他留给孩子们的宝贝不是金银财宝,只是一本字典。他和老婆曹云莲在家里搞了个学习监督制度,规定每个孩子都得定期翻书,用功读书。谁要是不用心,那就得罚站、写检讨。有时候,孩子们太淘气了,李德生两口子也会动手教训一下,绝不惯着孩子。

因为他们对孩子管教得很严,所以才培养出了这么多国家需要的人才。李和平结婚那会儿,跟老爸还有点不愉快。他原本打算找老妈借三百块钱,把婚礼办得热热闹闹的,把亲朋好友都请来乐呵乐呵。可这事儿让李德平知道了,他立马火了。直接就把儿子数落了一顿,说当个小小的营长,结婚就要花三百块,这不是讲究排场、搞享乐主义嘛?这样做,人家会怎么看咱们家?

李德平跟儿子好好聊了聊,用感情和道理说服了他,让他打消了那个念头。之后,一家人就简简单单地聚在一起,吃了顿饭,开开心心地过了这个喜庆的日子。

孩子出息了,那股子优秀劲儿真是代代相传,精神可嘉。

现在李和平相当有成就,他当上了中华爱国工程联合会的秘书长,还是《祖国》杂志社编委会的执行头头。这人既有文采又懂武艺,以前在中国人民解放军南京军区做过副团长。另外,他在文化圈也混得风生水起,一心扑在宣传工作上,干得挺出色。

聊起父亲,李和平心里总是五味杂陈。小时候,他老觉得父亲特别凶,等自己长大成人了,才慢慢体会到父亲的一片苦心,懂得了父亲那深沉的爱和严格的教导背后的深意。

李德平特别关心孩子的学业,而且对全国广大学生的教育也很上心。他常提起,老一辈的人拼死战斗,就是为了给后人打造一个安稳的日子,好让孩子们能没有负担地去追求知识。

为了山区里的娃能上好学,他自己掏钱给他们盖了学校。他说,教育这事儿关乎咱们民族的长远大计,跟中国以后的发展紧密相连,一点细节都不能放松。

他特别爱学习,觉得“活到老就得学到老、干到老”,这话他一直记在心里。就算他位置很高,也一点不骄傲。他为人谦虚,特别想学习,既看重军事上的进步,也关心文化的发展。在他的号召下,好多有学问的人聚到了一起,共同创办了中华爱国工程联合会,这个组织就是为了弘扬爱国主义精神。

到了九十年代,李德生的身体状况明显下滑,他不再担任主要领导职务,转而退到幕后,把一些工作交接给了儿女和年轻一辈。尽管那时候他已经上了年纪,不再适合继续忙碌,但他心里还是时刻挂念着国家和军队的发展。

到了老年,他热心投入中国共产党历史和军事领域的研究,写出了《李德生往事回忆》和《军事点滴思考》等一系列书籍。这些作品给后人留下了珍贵的史料和鼓舞人心的精神财富,让革命的火种得以延续。

2011年5月份8号那天,李德生在北京安详离世,走完了他那充满传奇色彩的一生。他留下的精神,会一直被中国人传承下去,永远流传。