不平凡的爱情和婚姻,鲁迅先生和他生命中的三个女人

看了许多关于鲁迅先生的文章,有些朋友对先生的婚姻有些微词。我不太了解鲁迅先生的私人感情,但却从对鲁迅先生的敬仰中得出结论,鲁迅先生在自己的婚姻和爱情上的表现同样是伟大的、不平凡的。

有时候我们崇拜一个人后总喜欢偷窥他的私人感情。由其是追星一族,粉丝们往往比他们更操心他们的感情生活。对人家私生活的过多的关注或者叫偷窥,演化到最后都成了道德绑架。

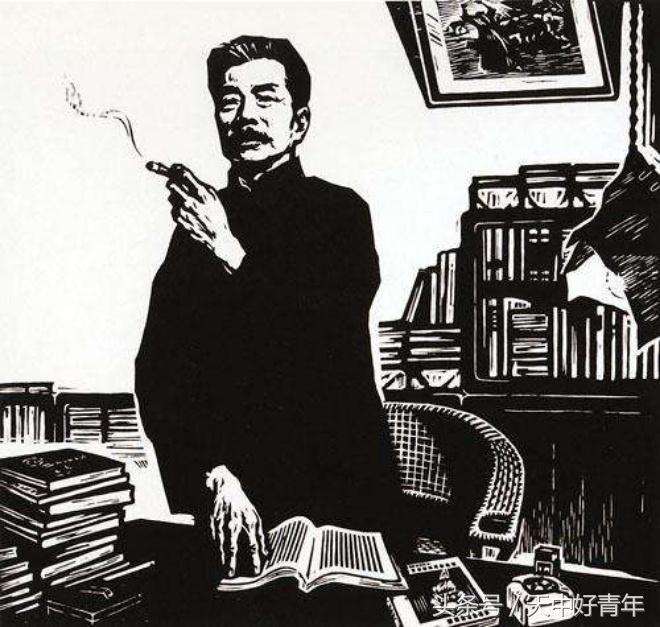

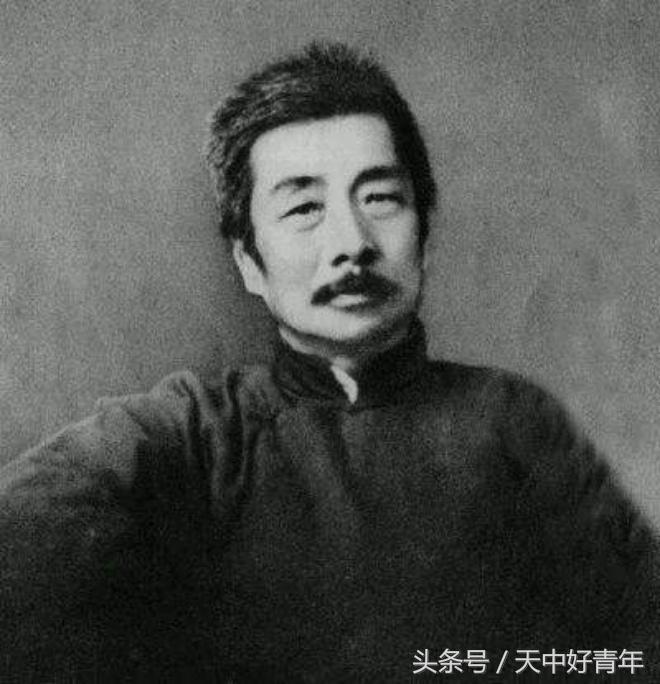

鲁迅先生

我们总是希望我们喜欢的人按照我们想要他们成为的那样活着。

而且我们往往以很高的标准要求别人,却不论自己在这些方面做的是如何的一塌糊涂。

深入的了解下鲁迅和他身边的三个女人,我们就会发现鲁迅同样是一个不平凡的存在。

关于鲁迅和许广平的结合,鲁迅无疑是一个好恋人

鲁迅的第二个妻子许广平

如果要理解两人突破世俗的结合的话,建议看一看鲁迅唯一的一部长篇作品《两地书》,《两地书》是两个人爱的见证,两个人心灵相通、精神契合,爱的深切、浓烈。

从1925年3月许广平以“受教的一个小学生”的身份写出第一封信,鲁迅没有一点大教授的架子热情回复开始,两个人就你来我往的通过信件交流,并很快陷入了热恋。

《两地书》共收录两个人的来往书信一百六十多封。真实的记录了两个人爱的思想历程。

当然这对师生恋是遭受了很多非议的,鲁迅先生在这本关于爱的记录的书中也有讲到。他在书的序言中说:“回想六七年来,环绕我们的风波也可谓不少了,在不断的挣扎中,相助的也有,下石的也有,笑骂污蔑的也有,但我们紧要牙关,却也已经挣扎着生活了六七年。”

鲁迅的爱情

庆幸的是鲁迅的爱情终于来了,没有被世俗杀掉,两个人的坚定得爱打破了《伤逝》的结局设定。

这就是平凡人与不平凡人的差别,是走自己的路让别人去说还是按照别人的想法过活呢?我们往往容易被外界干扰,太在意旁人的眼光,让自己背离自己的意愿过活。一生都在做别人眼中企望的人,失去了一个个体存在的意义——发展你自己、做你自己。

鲁迅一生都在勇敢的做自己。

鲁迅是一个好伴侣

1929年鲁迅和许广平的儿子周海婴出生的时候,一度出现难产的迹象。

医生为此征求鲁迅意见是留大人还是留孩子时,眼看要老来得子的鲁迅不假思索的说:“留大人”。

鲁迅的三口之家

许广平也确实是一个值得去深爱的女子,她宽容大度,温柔贤淑。就拿她对朱安的态度来说,就足见她的不平凡。因为爱鲁迅,而体谅她。

一个是被迫结合的朱安,一个是情投意合的许广平,她们两个人因为鲁迅而相遇,继而相处融洽。

即使鲁迅逝世后,许广平仍然按月给朱安寄钱。

这其中的种种好也反证了鲁迅的不平凡。

鲁迅是一个好人

文学大师鲁迅先生

关于鲁迅和夫人朱安,鲁迅做的或许是无可挑剔的,要正确的认知鲁迅的选择或许从《娜拉走后怎样》这篇文章能够得到启发,鲁迅对于和朱安离婚是有深度考量的,他并不是一个自私自利只考虑自己的人。

有的人苛责鲁迅先生的婚姻认为鲁迅对原配夫人朱安是残忍的。那么要想公道打个颠倒,如果换做是你,你会怎么做,有人或许会说那就凑合着过吧。凑合是普通人的想法,鲁迅却是不是一个愿意凑合过日子的人。

鲁迅和朱安之间是没有爱的,和一个没有爱的人做爱人做的事是不道德的。同床异梦难道不是更深的伤害?

事实是鲁迅先生在这场婚姻中也是受害者,抱着同情弱者的心态我们为朱安女士抱不平,同样的我们也应替鲁迅先生抱不平。

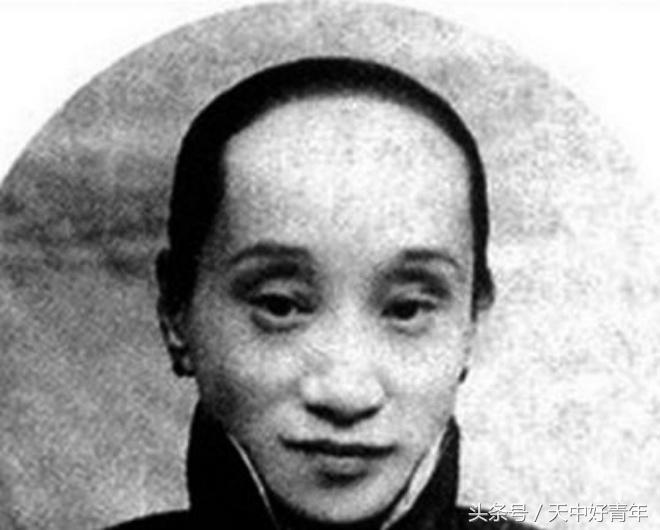

鲁迅先生的原配夫人朱安

对于朱安女士,鲁迅做了很多很多。包括婚前的劝告、婚后对她家人的帮助、与广平同居后依然没有和她离婚等等,换个角度来说都说明了鲁迅一直也在替朱安考虑。

考虑到“娜拉”走后的路在那个时代注定会是个悲剧,如果鲁迅选择了离婚,那么朱安要么选择死亡要么选择忍受世人的白眼。因为对丈夫守节、从一而终是社会的对女人的要求。

鲁迅先生“被结婚”,爱情没有谁对谁错,亲情也难以分清谁对谁错。

鲁迅的母亲在这场婚姻中是不是错的一塌糊涂呢?这到底是鲁瑞的错还是社会的错呢?希望大家不要傻傻分不清楚。

老夫人对儿子爱的很深切。

老伴去世后,虽然家庭破落,生活贫苦,老夫人仍一心要培养三个儿子成才。他并没有要求长子鲁迅承担起家的责任,而是顶住各方面的非议,变卖首饰,先是毅然决然的送鲁迅去了南京学堂,后来又让鲁迅东渡日本留学。

鲁迅先生的母亲朱安

虽然后来以生病为由骗鲁迅回来结婚。却难以让我们去怪罪这位母亲。

而且到了后来,这位母亲并没有一哭二闹三上吊的逼迫自己的儿子必须与朱安同房,生儿育女续香火。如果老太太逼的很,或许鲁迅这位孝子也只有无奈接受吧。

所以理解鲁迅的爱情和婚姻,不能仅从只言片语中就来断定,然后就断章取义的指责鲁迅先生。我们应该从整体上客观的看待。

如果你真的抱着一颗不偏不倚客观的心来看鲁迅和他身边的三个女人,你会发现鲁迅先生是伟大的,也包括他对生命中三个女人的态度也是伟大的。