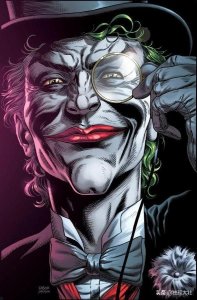

《放学后》:东野圭吾梦开始的地方

他的名字正式在中国出现也就十几年的时间,当你走进书店,他的书总是摆在最显眼的位置,他就是东野圭吾。

1985年,东野圭吾凭借《放学后》获得第31届江户川乱步奖,从此开始了职业作家的生涯。

《放学后》作为东野圭吾的成名作,相较于大家所了解的《白夜行》、《嫌疑人X的献身》等略显稚嫩,没有辛辣的笔锋,没有久经风霜的沧桑感,而是用一种平铺直叙的优雅节奏缓慢地讲述整个故事。但其中设计的诡计放到现在也并不过时。

从严格意义上讲,称得上是一本典型的本格推理悬疑小说。那么这本小说到底讲了一个怎样的故事呢?

故事是以第一人称展开的,“我”(前岛)在女子高中执教已经五年了,日子风平浪静,但最近一切都变了。

上周六去学校的路上,有人突然撞过来,“我”差点跌落铁轨;周一放学后,“我”在学校淋浴,差点触电身亡;星期二放学后,“我”经过教学楼,从三楼飞出一个花盆砸向我的头顶。

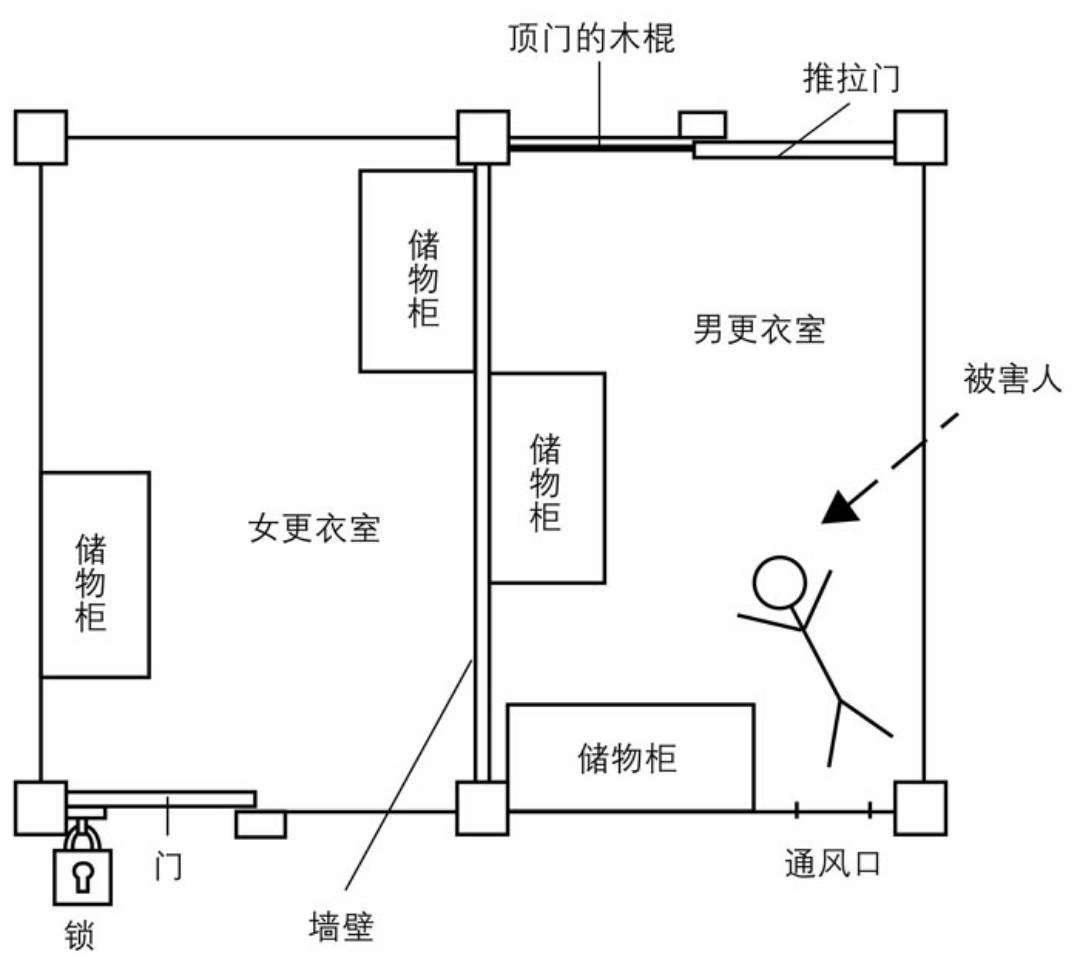

星期四放学后,在“我”常用的更衣室内,训导主任村桥中毒身亡,现场的门被人从里面顶住了。作为学校棒球社的指导老师,这间仅对教职工开放的更衣室平时只有“我”一人使用,凶手是谁?凶手是怎么进来的?又是怎么在这间封闭的密室进行杀人的?

“我”开始慌了,认为一切都不是巧合,“我”向警察说明了这些天的遭遇,决定配合调查,找出那个想要谋害"我"的人。

高原阳子家境优渥,母亲早年去世,父亲因为工作太忙无暇顾及她的生活。“我”曾经的一个小小举动让叛逆冷漠的她备受感动,从此便对“我”产生了特殊的感情。因为“我”拒绝了与阳子三月二十五日的旅行约会,阳子从此破罐子破摔,开始被学校视作问题学生。

杉田惠子是一名高三学生,同时也是射箭社的种子选手,和“我”有着暧昧不清的关系,“我们”拥抱,调情,接吻。同为射箭社成员的宫坂惠美是一名高二学生,同样天赋异禀。他们都在为最近的棒球比赛做准备。

妻子裕美子沉默寡言,朴素淡然,“我”和她是在以前公司认识的,辞职做老师以后,“我们”结婚了,结婚半年后,她怀孕了,因为“我”的懦弱和不负责任,让她去医院打掉了孩子。那件事发生以后,“我们”的关系发生了明显的变化。

一波未平一波又起,学校举办运动会,老师们也参加了巡游活动,在轮到射箭社方阵的时候,一个小丑打扮的人在喝了一口事先准备的道具酒后,倒地身亡。这一次死的是另一个社团的指导老师竹井,学校要求老师参加巡游以及老师会扮演怎样的角色早就在学校传开了,而就在活动开始前的几个小时,竹井要求与“我”互换角色,只为了给学生一个惊喜。

东野圭吾在这部作品中构思了错综复杂的故事情节,由一连串的凶杀案组成,人物,场景,事件环环相扣,跌宕起伏。与东野圭吾的其他优秀作品相比,这部里面的警察就略显逊色。

最后还是前岛凭借一己之力找到凶手,发现凶手的目标从来都不是自己。原来惠美因为自慰被巡逻的训导主任村桥和体育老师竹井撞见,因羞愧自杀未遂,被惠子救下,才有了完美的杀人计划。

其实这个故事应该是这样的,豆蔻年华的少女为了美丽、纯粹的东西精心布置了一场杀人事件,多年以后,曾经追逐着这些美丽、纯粹、东西的少女长成了大人,然后她们忘记了那些纯粹的时光,美丽的梦想,有了不再美丽,不再纯粹的东西。于是,她们变成了麻生恭子,变成了裕美子。

当美丽、纯粹、真实的事物被破坏,重视的回忆和梦想被摧毁时,恨意便开始萌发,恣意蔓延开来。

当我们长成大人以后,可能很难理解孩子的世界,即使我们也曾经是小孩子。他们既单纯又复杂,既幼稚又成熟。很多人其实不太能理解仅仅因为被老师不小心看到自慰就痛下杀手,当年乱步奖评审委员会也表示:杀人动机缺乏说服力。

这正是这部作品最东野圭吾的部分,因为东野圭吾想写出普通人无法理解的动机而行凶的故事。这个年纪的孩子会因为一件小事喜欢别人,同样也会因为一件小事憎恶别人。

青春期的脆弱自尊,轻易不得触碰,那极有可能成为对他或者她一生的打扰,我们都曾经历那样纯粹、易碎的青春,只是时光的磨砺让我们懂得逃避和忍气吞声然后慢慢遗忘自己曾经的青春。

最后前岛死于妻子的情人之手,个人认为是咎由自取。对妻子淡漠,为省事阻止妻子生育,出轨女学生,随便一件拎出来都能证明他作为丈夫的失职。这本书对于女性心理问题和少女青春期心理问题的描写都是十分极端的,也揭示了日本当时存在的社会问题。

人终此一生,到底什么才是最值得珍惜的?友情,爱情,容颜,回忆还是梦想?我们不得而知,每个人都有自己终其一生想要守护的东西,但我希望我们可以在不违背道德和法律的情况下做到最好。

后记:高中时期的东野圭吾在姐姐的引导下开始看悬疑小说,在高中阶段也曾经写过两本小说,但都不了了之,于是他正常的考大学,上大学,参加工作。直到一次偶然的机会,东野圭吾在书店看到江户川乱步奖的投稿方式,又激起了他写小说的欲望,这才有了《人偶们的家》、《魔球》和《放学后》这三部作品,前两部作品影响平平,《放学后》直接斩获第31届江户川乱步奖。《放学后》是东野圭吾同时期的一个集大成之作,同时也奠定了他后面作品的整体基调。